어제 <인어공주>, <웨일 라이더 Whale Rider>를 보았다.

용산CGV 골드 클래스에서 청룡영화상 후보작인 <인어공주>를 보게 되었는데

섬마을 처녀였던 우리 엄마 생각에 나에겐 울림이 컸다.

<웨일 라이더>

그 뉴질랜드 원주민 부족의 지도자는 고래를 타고 온다고 했다.

그런데 그 지도자가 고추도 안 달고 태어난 기집애라고는 생각할 수 없다.

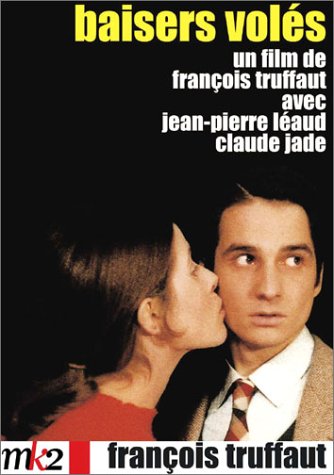

켄 로치의 <다정한 입맞춤>에서도 그랬지만,

타인의 전통과 문화라는 것이 그 범주 밖의 상황과 충돌할 때

우리는 여러사람이 상처입는다는 것을 볼 수 있다.

나는 질서를 지키지 않거나 다른 사람에게 피해를 주는 행동을 병적으로 싫어한다.

극장에서 영화를 보다가 큰 목소리로 전화 통화하는 사람은 인간으로 안치고

지하철 옆좌석에 앉아 내 귀에 대고 쉴새없이 딱딱거리며 껌 씹는 아줌마를 보면

무지막지한 짜증이 샘솟고,

담배꽁초를 아무데나 버리는 남자들에게는 증오심을 품는다.

왜 자신의 흔적을 소리로든 쓰레기로든 타인들이 알 수 있게 남기고 다니는 것일까.

나의 결벽증적인 개인주의로는 이해를 할 수가 없다.

탑골공원 아니, 그 이름이 뭐라더라 하여간 그 공원에 있던 아저씨들이 모두 얼씨구나, 공짜라더라,

극장구경이나 해보자, 피카디리로 출동을 한 것 같았다.

개관한지 일주일도 안되는 극장에서는 퀘퀘한, 초기 홈리스들의 냄새 같은 게 풍겼다.

매너가 다 뭔가, 영화시작 20분이 지나서 허리도 꼿꼿히 세우고 걸어와

스크린을 다 가리고 좌석을 찾고는 목소리도 별로 줄이지 않고 서로 이야기를 주고 받는다.

저 행색, 노숙자들이 분명하다.

내 옆에 앉은 아줌마는 그 옆에 앉은 남편과 영화를 보며 계속 의견을 발설한다.

껌까지 짝짝 씹어가며... 아, 저 혀를, 저 혀를...

맨 앞줄 관객 중 한 아저씨가 걸려온 전화를 받더니 끊지 않고 오랫동안 통화를 한다.

도대체 왜 그러는걸까, 왜. 왜. 왜...

말로는 민중에 대한 깊은 사랑이 컸던 위인들의 정신을 숭고한 것이라며

그들의 실천이 인간의 도리라고 떠들어대면서도,

극장이나 지하철에서 만나는 매너가 꽝이 사람들-특정짓자면

대한민국 아줌마, 아저씨 이상 연령의 사람들-에게는 깊은 증오심을 품는 나.

대한민국 아줌마, 아저씨들이 질서의식과 타인에게 피해안주는 방법을 잊고 사는 이유는 뭘까?

내가 증오심을 갖는 여러 모습을 가지고 있는 사람은 나와 한집에 함께 산다.

엄마는 왜 껌을 쉴새없이 딱딱거리며 씹고, 왜 엘리베이터 안에다 껌종이를 구겨서 버리고,

왜 아무 비닐봉지나 닥치는 대로 쓰레기를 넣어 갖다버려서

종량제 봉투를 사용하라는 경고장을 받는 것일까? 왜? 왜? 왜?

교양제로에 도전하는 우리 엄마는 질서와 매너를 배운 적이 없으니까.

엄마는 <인어공주>의 고두심처럼 한글을 2학년 올라갈 때만 배우고 말았으니까.

엄마는 아빠와 함께 생활전선에 뛰어들어 돈벌기에만 바빴으니까.

엄마는... 질서와 매너를 교육을 통해서건 교양있는 문화생활같은 경험을 통해서건 배운 적이 없기 때문이다.

<태극기 휘날리며>표를 드렸더니 결혼하고 처음 극장구경이라며 두분 나가셨지만

아빠는 술때문에 골아떨어졌고 엄마는 무슨 내용인지 이해를 못하셨다하니

술냄새와 코고는 소리, 껌씹는 소리를 줄곧 냈을 누추한 부부.

질서와 매너는 안녕이다. 내 부모는 왜 저럴까. 왜 예술과 문화를 느낄 수도 즐길 수도 없는 사람들일까.

조영래변호사나 체 게바라에게 열광하면서도 정작 내 가장 가까운 사람들을 무지에 끔찍해 하는 내 모습.

머리와 가슴이 따로 논다.

타인에 대한 이해와 관용, 마이너리티에 대한 깊은 애정이 최고 미덕인 척 말하지만

그런 건 다 내 정신적 딸딸이에 불과한 것이다.

냄새를 풍기며 스크린을 다 가리며 등장해서 <웨일 라이더>를 함께 본 그들은

피카디리 극장의 멀티적 부활을 맞이하야 공짜 상영을 한다길래

탑골공원인지 파고다 공원인지에서 출동한 가난한 사람들이다.

그들은 아마 몇 년 만에 극장에 온 것일테지. 아니, 난생 처음 극장에 온 사람도 있었으리라.

커다란 스크린에서 아름다운 뉴질랜드의 바다와 고래 그림이 흐르니

들뜬 마음에 목소리도 줄이지 않고 중얼거렸으리라.

고래에 집중하며 눈물을 훔치는 아저씨들인지 할아버지들인지를 보니 맘이 짠했다.

어쩜 저렇게 자연스럽게 이쁘고 총명해보일까 했던 파이키아가 고래를 타고 바다로 향한다.

전통의 벽이 무너지고 할아버지는 사랑스런 손녀를 지도자로 인정하게 된다.

머릿속의 벽들을 깨부수는 건 왜 이리 어려운 것일까?

고래를 바다로 이끌어 생명을 불어주는 기적을 보여주지 않는 이상,

내 머리가 가지고 있는 무매너와 무질서가 질질 배어 나오는,

생활 속의 악다구니 혹은 악다구니를 칠 곳도 없이 파고다 공원에서 숨죽이고 살아가는

가난한 사람들에 대한 벽을 깨고 그 사람들에게 애정은 품을 수 없을 것이다.

사실 오늘 붙잡고 있던 오랜만에 써 본 시놉시스의 구질구질함은

내가 파고다 공원 사람들의 삶을 살게 될지도 모른다는 상상을 만들어냈고 그것은 공포이며,

그러나 공포심을 갖기도 전에

어제 그들과 내가 공짜 영화쿠폰을 나누어 주는 피카디리에 모인 서로 다를 바 없는

백수라는 사실이 갑자기 무척이나 고통스럽게 느껴진다.

쓰레기나 껌씹는 소리로 자신을 흘리지는 않지만

나의 개인적인 감정의 찌꺼기들을 이 에세이에 자주 남겨서 지저분하게 만드는 것 같아 미안한 생각이 들때도 있다.

지금도 뒤숭숭한 마음에 이렇게 찌질한 짓거리를 하고 있으니... 이러면 안되는데. 찌질한 건 질색인데.

No Fate......... 정말일까?