#0. 나는 그들을 위해, 짧게 쓰는 노력을 해야만 한다.

도계엔, 아역 배우들의 합숙을 진행하던 저와 어떤 아줌마 말고도,

헌팅을 위한 연출-제작부 한명씩 함께 내려왔었습니다.

합숙이 끝나갈 즈음, 도계 아이들을 위한 작은 잔치를 하는건 어떨까 하는 의견 끝에,

-차량도 없고 외출도 하지 못하는 우리 대신- 그 헌팅팀에서 피자를 사들고 학교로 와주기로 했죠.

(그렇다고 '무슨 헛', '도미노 뭐뭐', 이런건 없는 마을이예요.)

아이들 수를 생각해서 '대충 넉넉히 일곱판' 사다 달라고 했다가,

후배들 연주지도 위해 학교를 찾은 선배들의 숫자가 몇명 더 늘었길래, '대충 넉넉히 아홉판'으로 주문 수정.

왜 정확히 따져보지 않고 두번씩이나 '대충' 계산했는지 모를 일이지만.

얼마뒤, 피자냄새 가득 실은 헌팅팀의 차량이 도착하고,

세명이 한판씩 잡고 물어뜯으면 될 듯 해서, '3인 1판'으로 나눠주기 시작하는데..

딱이군요 딱.

딱! 27명에 딱! 아홉판.

딱 맞춰서 좋았냐구요? 아니죠.

저를 비롯한 '어른들'이 끼어들어 먹을만한 여지가 그렇게 딱! 사라진거죠.

물론, 같이 먹으라며 들고 오는 아이들도 있었지만,

"괜찮아, 너희들 먹어."

아홉판의 피자들은 그리도 짙은 향을 뿜어내며 아이들의 입속으로 사라집니다.

시간이 흘러, 여자 연출부와 헌팅팀 모두 숙소로 돌아가버리고 혼자 남은 늦은 밤,

굉장히 배가 고파진 제 눈에,

합숙실 한구석 가지런히 쌓여있는 아홉개의 누런 피자박쓰가 눈에 들어오네요.

황룡사 구층목탑이 저런 모습이더냐.

황룡사는 황룡사라서 누렇다더냐.

다시 생각해 봐도 전 배가 고팠던 거였어요. 아주 많이.

어쩌면 배는 안고팠는데 입이 심심했을 수도 있겠네요. 그게 좀 낫다.

하나하나 뚜껑 열고 뒤져서 얻어낸,

손가락 두개 크기의 치즈가루 두봉지와 손가락 세개 크기의 피클 한봉지.

고개 뒤로 젖혀 치즈가루 털어넣었고,

손가락 적셔가며 피클 꺼내 먹었고.. 다 먹었습니다.

그 모양새가 우스웠는지,

피자빡쓰 뒤지는 것을 즐겁게! 도와주던! 한 아이가 옆에서 웃으며 말합니다.

"에이~ 형 너무하시는거 아니예요?"

단호히 답했죠.

"배고픔은 부끄러운게 아니야."

도계 하늘엔 별이 쏟아집니다.

헤어지는 날.

우리들과 악기를 서울로 실어다 줄 차량과 운전기사분이 렌터카 회사로부터 오셨습니다.

선생님, 도계 아이들과 아쉬운 이별을 하고.

서울가는 우리들을 부러워하는 헌팅팀을 대충 위로하기도 하고,

신나게 서울로.

....

조수석에 앉아 피곤함에 잠시 졸던 제가 번쩍 눈을 뜨게 된것은

뒷쪽에서 빵빵!대는 경적소리 때문이었습니다.

눈을 뜸과 동시에,

차선과 차선 사이를 밟고 달리다 휘청거리며 제자리를 겨우 찾는 우리 차를 보고 느낄 수 있었습니다.

빠앙! 경적소리가 몇번 더 들리고, 우리차를 지나쳐가는 차의 운전자들이 고개를 쭉 내밀어

우리쪽을 들여다 봅니다.

이게 대체 무슨 일이냐.

짧았지만 분명했던 차의 휘청거림과 뒷차들의 반응으로 미루어볼 때,

아하! 이것은 바로 졸음 운전이군요.

즉시 아저씨를 쳐다보고 물었습니다.

"지금 조셨어요?"

아저씨는 태연하게 답합니다.

"아니요."

-나이 쉰도 넘으신- 아저씨가 분명히 아니라는데,

심증만 가지고 더 몰아부칠 수가 없어서..

그냥 잘 감시하기로 하고 넘어갔습니다. 넘어갔는데,

이 아저씨 그 뒤로도,

계속 하품도 하고 계속 눈도 깜빡거리고 계속 차선도 잘 못지키는 것이...

그날 아침, 한 아이가 꾸었다며 말해주었던

-누군가 죽을 징조라는- 이(빨)빠지는 꿈 이야기도 생각나고....

"아저씨 피곤하시죠?"

"아니예요, 늘 하는 일인데 뭘.."

"휴게소로 들어가 주세요."

휴게소. 아저씨 한참 쉬시라고 말하고 자리 비워드립니다.

조금 늦는게 낫지, 죽을 순 없잖습니까.

그런데 이 아저씨, 처음에 잠깐 눈 붙이는가 싶더니 다시 깨시네요.

9인승이거나 12인승쯤 되는 수동변속기 스타렉스.

수동차량 운전에 굉장한 약점을 가진 저로선 섣불리 나서지도 못하고.

한참 쉬고 다시 출발.

제 눈은 한시도 기사분의 눈에서 떨어질 수 없었습니다.

어허, 이 기사님 또 차선을 지키지 못합니다. 반쯤 감긴 눈으로.

이제는 저뿐 아니라, 뒷자리의 아이들까지 긴장하기 시작합니다.

저도 손에 땀이 나는군요. 길지도 않아요. 한순간이면 끝장인 거죠.

....결단을 내렸습니다.

졸음운전보단 시동꺼트리는 운전이 차라리 낫겠다고.

"아저씨, 휴게소에 세워주세요."

"또 세워? 안돼.. 시간 늦었어요. 좀 더 가서.."

"아니요, 세워주세요."

차 세우고,

"아저씨, 피곤해 보이시는데 아무래도 안되겠어요. 저랑 운전 바꾸세요."

그제서야, 감기약을 먹어서 몸상태가 좋지 않다고, 조금 졸았노라고 실토하시는데..

안쓰러워 보이기도 하고..

아무튼, 그렇게 자리바꿔서 아저씨 주무시게 하고 차를 몰기 시작했는데..

아.. 이 무슨.. 이제 제가 졸리기 시작합니다.

아니, 원래 졸렸었는데 아저씨 때문에 긴장하느라 졸음을 잠시 잊었던 거였군요.

천근만근 눈꺼풀은 자꾸 내려오고..

초반 수십분간, 쏟아지는 졸음으로 아주 환장하겠는 것을..

뒷자리 아이들을 지켜내고 말겠다는 위대한 정신력으로 이겨내고.

(아이들 틈에서 편히 잠들었던 그 여자분 생각은 솔직히 안했나봅니다.)

끝까지 온정성 다해 손발 움직인 결과,

서울 톨케이트에서 단 한번 시동 꺼트린것 이외에 큰 문제 없이 사무실에 안착했습니다.

드디어 서울에 온 것입니다. (지난 1월31일 이야기를 꼭 어제오늘 일처럼 말하고 있습니다.)

#1. 에이씨. 글이 뭐 이렇습니까.

#2. 이번에도 결국 길어지지 않았습니까.

#3. 게다가 이건 뭐 전혀 작업 이야기가 들어있지 않은 작업일지군요.

핑계좀 대자면,

겨우 이정도 글 쓰는데에도, 도저히 졸음 이겨내지 못하고 컴퓨터를 끄고 말았던 것이 오늘로 삼일째.

더 이상은 안되겠어서 후다닥 이렇게 마무리.

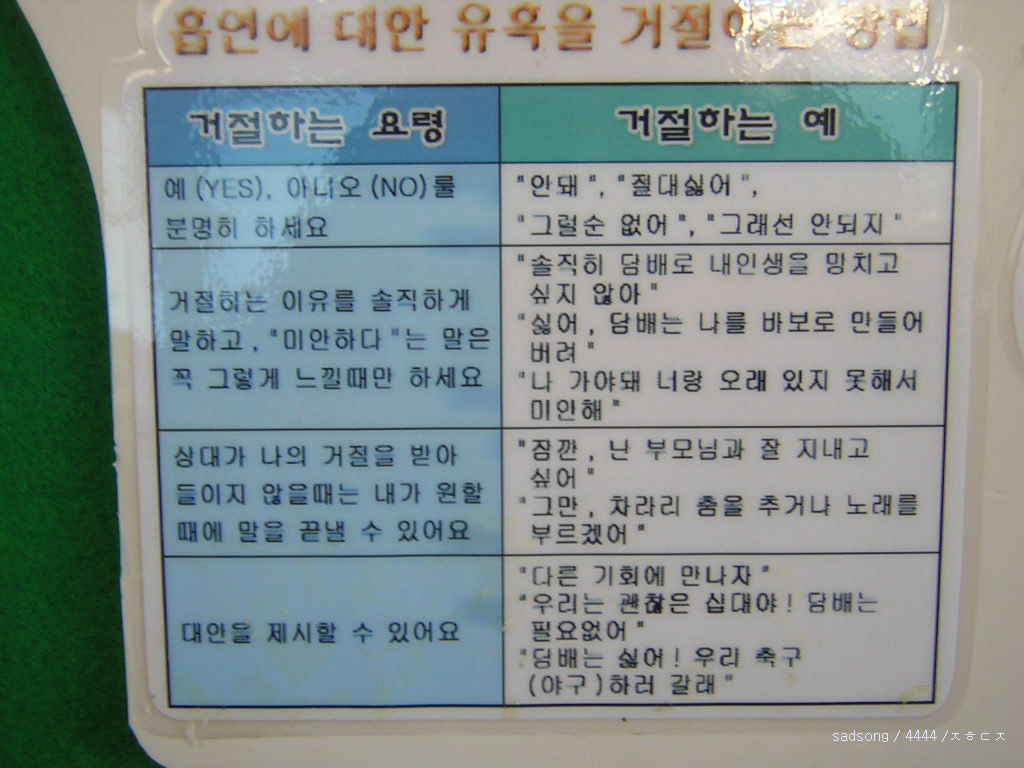

글 엉망인 대신, 도계중학교 복도에 붙어있던 우수한 사진 한장 올려드립니다.

소리내어 따라해 보시고, 담배들 끊으세요.