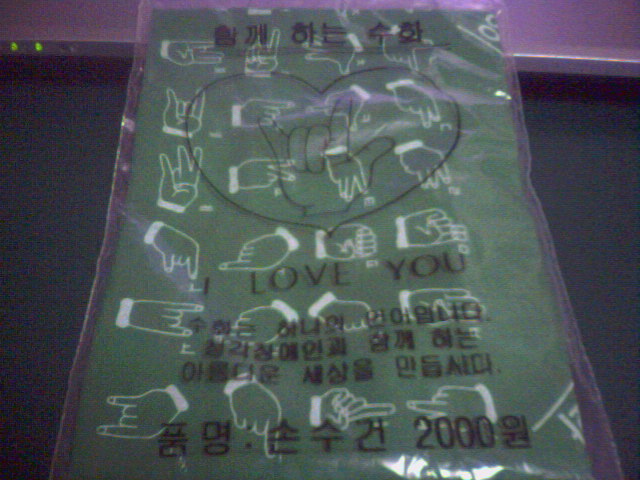

그림1. 수화 손수건, 지하철 2호선 전철내에서 구입, 가격 2,000원

어제 강남역 근처에서 일을 보고 집으로 돌오는 길에 지하철 안 앵벌이로부터 손수건을 구입했다.

ㄱ, ㄴ, ㄷ.... 한글에 따라 수화를 할 수 있는 손모양을 프린트한 손수건인데 뭔가 쓸모가 있을 것 같아 낼름 샀다.

앵벌이로부터 뭔가를 산 적은 거의 없었던 것 같다.

앵벌이 청년은 내게 큰 절을 하듯 허리를 꺾어가며 과도한 인사를 두번이 하고 다음 칸으로 향했다.

난 인사받기가 거북해서 얼굴을 제대로 들지도 못했다.

서울 지하철에는 물건을 안 파는 앵벌이들이 더 많다.

그들이 파는 것은 동정심.

고물 카셋트에서 기어나오는 다 늘어난 찬송가 테이프 음악소리나 하모니카 연주등은 서비스 되겠다.

사람들이 돈을 주고 그들이 파는 동정심을 산다.

요즘, 아침에 영어학원 갔다가 신촌에서 건대입구로,

거기서 7호선으로 갈아타고 강남구청역으로 출근하는 길에 꼭 앵벌이를 만난다.

천원을 건넨 적이 있는데 그 앵벌이를 그 다음날 같은 시간, 같은 전철안에서 또 만나니

동정심이 옅어지는 기분이 들었다.

그 앵벌이가 아니면 또 다른 앵벌이를 만난다. 그 조직이 아침 10시 반, 7호선을 관리하나보다.

앵벌이들의 찌라시는 참으로 천편일률적이다.

주로 아무것도 할 수 없는 손과 발을 언급하며

제 소원은 작은 구멍가게라도 하는 것이니 아줌마, 아저씨, 형, 누님들이 조금씩만 도와달라는 내용.

나중에 몰래 그 찌라시(코팅된 것도 있고 분홍색 도화지로 인쇄된 것도 있다) 하나 슬쩍 가져와서

문장을 시나리오에 고대로 써먹어야겠다는 생각을 해봤다.

너무 잔인하다고? 왜 그들의 유일한 영업 기획서를 업을 생각을 하냐고?

1년에 한번 갈까말까한 스타벅스나 커피빈에 가도 커피값이 왜 이리 비싸냐며,

反美액티비티를 운운하며 그 곳의 머그를 홀라당 업어오는게 내 취미다. 나, 도벽있나보다.

<우리들의 행복한 시간>을 보면서 흘린 눈물과 콧물은 영화보다는

누구로부터 돌봄을 받지 못하고 바닥에서 살아야하는 어린아이들의 존재 때문이었다.

앵벌이라도 해서 먹고 살려했던 어린 두 형제는 앵벌이 조직에게 존나게 두들겨 맞고 돈을 빼앗긴다.

굶주리고 병든 어린 동생은 지하철 역사에서 동사하고 만다.

소년은 가난과 고통속에서 자라나 살인사건에 연루되고 결국 사형수의 운명을 살게 되니

어린이에게 감겨드는 가난의 굴레란 얼마나 징글징글한가.

이런 일은 대치동이나 청담동에 살면서 사립초등학교에 다니는 어린이들에게는 일어나지 않았을 것이다.

소파 방정환스러운 생각이지만, 아이들은 무조건 잘 씻기고 잘 먹이고 엄마, 아빠 사랑을 받으면서 자라나야하는데

그러지 못하는 애들을 보니 가슴이 미어지드라.

그래서, 유럽축구팀의 유니폼에 로고 하나 새기는 걸로도 몇년간 수천억원의 광고비를 지불하는

삼성이나 각종 외국 재벌기업들의 유혹을 뿌리치고 광고비를 받지 않고

오히려 구단수익의 일부를 기부하면서 UNICEF 로고를 유니폼에 새긴

FC 바르셀로나를 더욱-호나우딩요, 내 사랑!- 좋아하게 되었다.

정말 앵벌이 조직은 그렇게 거대하고 막강한가?

인신매매를 해서 섬에 팔아버리지 않으면 팔, 다리를 잘라 길바닥에 던져놓고

앵벌이를 시킨다고도 하는데 그게 사실일까?

손수건 하나 사서 앞에 놓고 별 단편스런 생각들을 다 떠올려본다.

동정심을 주체못해 허덕이는 나는 그들이 참으로 부담스럽다.

제발 내가 외면하는 이들이 조직에서 잘 먹고 잘 사는 인간들이길 바란다.